2019年3月28日

シンガポールで日本産食品を拡販していくヒント

国分とコモンウェルスが物流事業で合弁

https://www.asiax.biz/news/48948/

(2019年1月30日付))https://www.asiax.biz/news/48948/

2019年中には1兆円の大台の達成が見込まれる日本から海外への農林水産物・食品の輸出額。シンガポール向けの輸出は過去6年間に約2倍の規模に成長しており、中でも牛肉などの畜産品や野菜・果物等が毎年20%以上の勢いで成長している。その背景には、国を挙げた販路拡大の取り組みに加えて、出店を続けるドンドンドンキ(以下、ドンキ)などの小売企業や和食店が日本産食品の取り扱いを増やしている点が挙げられる。一見すると輸出市場は順風と見る向きがある中、当然ながら課題も存在する。本稿では、販路拡大を望む日本の食品事業者、特に地方の中小企業が直面する課題に加えて、成功事例にも触れながら販路拡大に向けた秘訣を考察していきたい。

目次 [非表示]

シンガポールへの食品の輸出は6年で2倍地場スーパーも日本産食品の販売を拡大

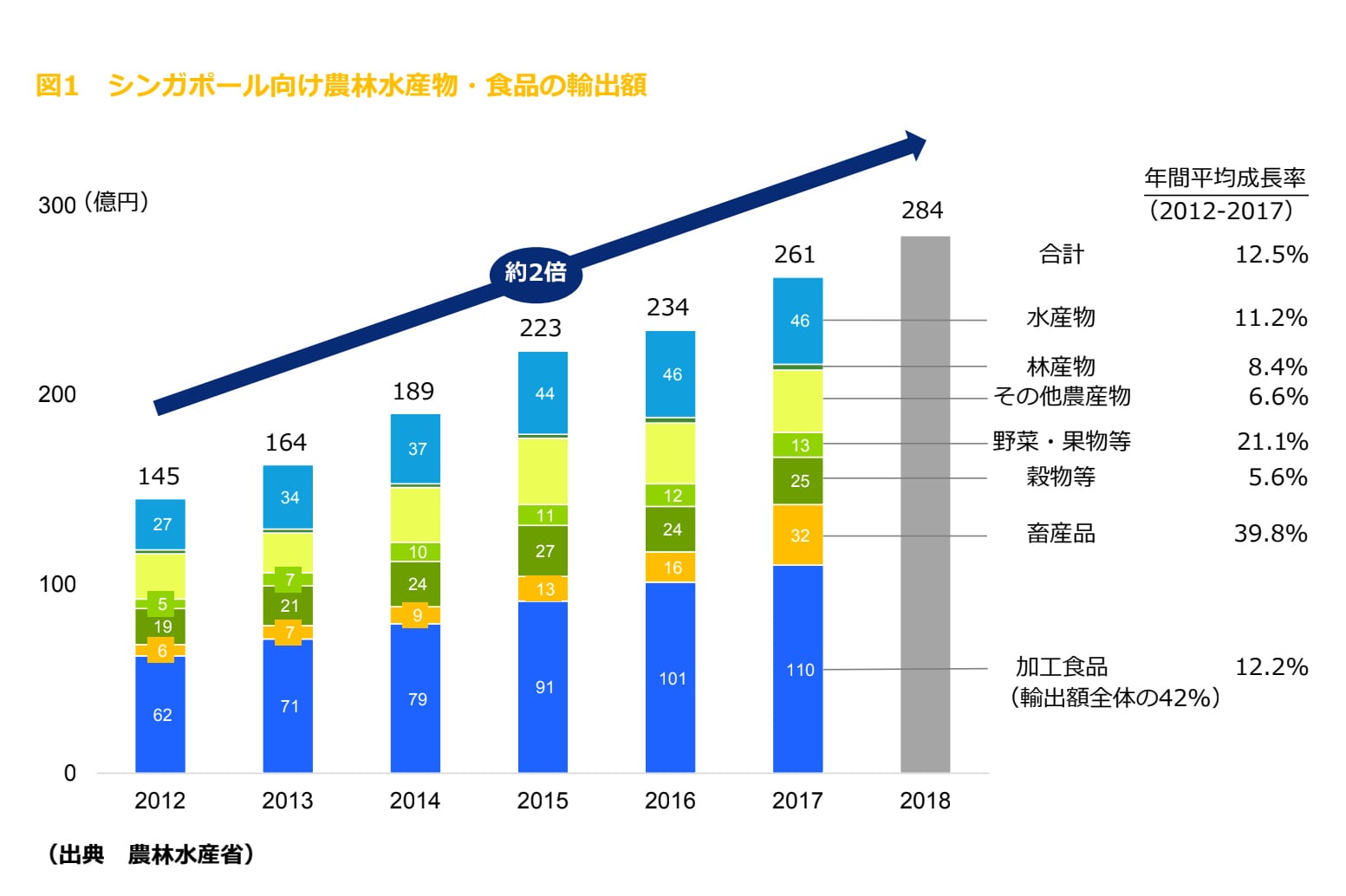

農林水産省が2月8日に発表した2018年の農林水産物・食品の輸出額(速報値)は、前年比12.4%増の9,068億円で、6年連続の増加となった。輸出先では1位が香港、2位が中国、3位が米国となっており、シンガポールは8位で284億円だった。また2017年時点の内訳を見てみると、加工食品が全体の42%を占めているほか、牛肉などの畜産品や野菜・果物等が毎年20%以上の勢いで成長していることが分かる(図1)。

農林水産省は、2019年の輸出額目標である1兆円の達成に向けて、昨年8月には日本の農林水産物や食品の輸出を支援する「農林水産物・食品の輸出プロジェクト(GFP)」を立ち上げている。その一環として、ジェトロ(日本貿易振興機構)は昨年11月にシンガポールのネットスーパー大手RedMart(レッドマート)のサイト内に日本の食品を販売する特設ページ「ジャパンモール」を開設し、今年3月末までの予定でRedMartが日本国内のメーカーから買い取った日本の食品を販売していた。

また日本の食品事業者、中でも人口減社会で消費の先細り予想される点などを背景に海外への販路拡大に乗り出す中小企業の支援を目的として、昨年は千葉県、三重県、新潟県の各知事をはじめとする日本の地方自治体の首長がシンガポールを訪問し、各地産の農水産物や食品の魅力を試食商談会やPRイベントで伝えるトップセールスを行っている。

さらに2017年に1号店を出店して以降、現在は3店舗を展開するドンキ、そして2003年の進出以来16年ぶりの新規出店を今年6月に予定する明治屋を筆頭に、日本の食品を販売する日系スーパーは拡大傾向にある。加えて地場食品スーパー大手Giant(ジャイアント)といった、これまで日本からの輸入食品の販売機会が限定的であった現地小売企業の間においても、最近では頻繁に日本から輸入された食品を販売するように変化してきている(写真参照)。

旅行者は日本の物価を理解して帰国ドンキの価格が現地消費者の標準に

日本産食品を拡販していく上で市場は順風と見る向きが少なくないが、実際には逆風にもさらされている。その背景を見ていく。

1点目は、より多くのシンガポール人が訪日旅行を通して日本における商品の価格水準を理解している点。日本に対して「物価が高い」というイメージを持つシンガポール人に遭遇するのも今は昔。円安と日本の長いデフレによる物価水準の下落に伴い、シンガポール人の感覚では過去5年ほどの間に日本の物価は25%以上も下がっている。2018年には人口の約8%に相当する43.7万人のシンガポール人が日本を訪問しており、その中でも約3分の1の旅行者は初めて訪日している。その多数は、イメージとは裏腹に日本の割安な物価水準を体感してシンガポールに帰国しており、当地の日本産食品の価格に対しても厳しく見るようになる。実際、これらの事情を背景に日本との間の価格差を縮小、すなわちシンガポールで値下げに踏み切った日系スーパーも存在する。

2点目は、店舗網を拡大するドンキの価格水準が、現地消費者のベンチマークとなってきている点。ドンキを手掛けるパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、総合スーパーのユニーを今年の1月に完全子会社化し、名実ともに日本における大手食品スーパーの一角となった。その商品調達の規模を活かし、シンガポールの3店舗に対してもほぼ全商品を卸や輸入販売代理店を通さずに日本から自社で流通させている。結果的にドンキで販売される商品の価格水準は他社の店舗に比べて全般的に低くなっている。前述したジェトロとRedMartによる「ジャパンモール」事業において展開されている商品も、ドンキで同一商品が割安に販売されていることから(図2)、価格にシビアな現地消費者からの支持を得ることは困難とみる。

「なぜシンガポールなのか?」専門性や人脈は市場開拓に必須

よほどの特徴でも無い限り、価格競争を避けては通れない、シンガポールにおける日本の食品市場。当地での販路拡大を望む日本の中小の食品事業者と接する中で、常に課題として浮き彫りになってくる事項を3点ほど共有したい。

1点目は、シンガポールに進出する目的や目標、および事業計画の欠如。進出してから赤字垂れ流しの数年間であるにも関わらず、具体的な売上目標や事業計画が当初から存在しないこともあり、本来であれば撤退を検討すべきところをだらだらと事業を継続しているケースが存在する。日本国内の消費先細りに備えて海外、その中でも市場規模が小さいシンガポールに進出するのであれば「なぜシンガポールなのか?」、「どの位の売上を目指すのか?」、「その売上目標は日本で達成できないのか?」といった質問に明確に答えられるまで事業計画を磨き上げる必要がある。やみくもに進める海外展開は事業ではなく趣味に過ぎない。

2点目は、日本で売れた商品が当地でも売れると考える作り手の理論への偏向。現地消費者の生活習慣や購買行動に関して分析や洞察をすることなく、日本から出張ベースで来星する営業マンが売りたい商品をそのまま持ち込んでいるケースがある。仮に現地企業との間で成約しても、それらの商品が安定的に売れることはなく、商品政策の見直しを早晩迫られることになる。

3点目は現地市場を開拓する専門性やネットワークの不足。ことさら経営資源やノウハウに制約のある中小企業が海外市場開拓の専任者を置くことは容易ではない中、シンガポールに常駐して現地消費者や市場関係者の生の声に日常的に接する事業パートナーからのアドバイスを受けずに市場開拓や安定的な事業を展開することは不可能に近い。また驚くことに、地方自治体や食品事業者の海外市場開拓の担当者の中には、日本に居住する英語が話せない日本人にシンガポール進出や拡販支援を仰いでいるケースも存在し、手探り状態で進む市場開拓がうまく行かないのは傍から見ても明らかである。

輸出する商品に競争力はあるか?原料としての販売やOEMにも商機

最後に成功している事例を紹介して本稿を締めくくりたい。

高知県は2009年に県特産品であるユズが大豊作となったのを受け、2010年にシンガポールで開かれた食品見本市にユズを売り込むブースを初めて開設、そして2011年から当地へのジュース加工用のユズ果汁の輸出を始めている。ユズ以外を含む高知県産の農林水産物の国別輸出額は、シンガポール向けが1億8,985万円(2016年)で1位(高知県調べ)となっている。今年の1月から3月中旬には、ユズに続くブンタンや小夏など他のかんきつ類の市場開拓を目的に、当地の飲食店でPRイベントを開催している。ユズに関してはジュース加工用として売り込み、認知度の低いブンタンや小夏に関しては食べ方が分からない現地の消費者に直接販売するのではなく、まずは外食業界での食材としての利用を狙って販売チャネルを選定している。加えて、ユズについては高知県が日本最大の生産地であるなど、競争力のある農産物を選別して市場開拓している点が大きな成功要素と考える。

静岡県、大阪府、鹿児島県、沖縄県のある製茶会社は、シンガポールやマレーシア、インドネシアで主に日本産の原料を使ったデザート店を展開し、さらにそれらの原料を各国の飲食店などに販売する卸事業も営む企業にOEM、すなわち輸出先企業のブランド名でお茶製品を製造、輸出している。商品を輸入する側であるシンガポールの企業は、独自のブランド名と東南アジア域内の販売網を活用して販売数量を拡大しており、自らのブランド名での輸出にこだわらない日本の製茶会社も恩恵を受けている。

シンガポール髙島屋における年に数回の催事で日本でも人気が高い茅乃舎の出汁が販売される際は、まとめ買いをする現地の消費者もいるほど飛ぶように売れるという。鍋料理をする現地の生活習慣を理解していることもさることながら、化学調味料や保存料を使わない自然な味わいを差別化要素として日本で百貨店内に店を構えるほどのブランド力を保有している点が当地の消費者にも訴求しているのだろう。

プロフィール

山﨑 良太(やまざき りょうた)

慶應義塾大学経済学部卒業。外資系コンサルティング会社のシンガポールオフィスに所属。週の大半はインドネシアやミャンマーなどの域内各国で小売、消費財、運輸分野を中心とする企業の新規市場参入、事業デューデリジェンス、PMI(M&A統合プロセス)、オペレーション改善のプロジェクトに従事。週末は家族との時間が最優先ながらスポーツで心身を鍛錬。

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.344(2019年4月1日発行)」に掲載されたものです。