ロットが小さい商品では手作業でラベルの貼付が行われることも。

マレーシア国境にほど近い、シンガポール北部のセノコ工業団地。コンテナを積んだたくさんのトラックが出入りする一角で、しょうゆのボトルでおなじみの「萬」のロゴマークが目に飛び込んできました。ここが、日本の味を世界に届けるシンガポール・キッコーマン工場です。

アセアン諸国をはじめ世界40ヵ国に向けて輸出

千葉県野田市を本拠地として、江戸時代からしょうゆを作り続けてきた老舗キッコーマンが、ここシンガポールに工場を設立したのは1983年のこと。輸出量が拡大していたヨーロッパやオーストラリア、さらに東南アジア市場をカバーできる立地、原材料や完成品の輸出入に課税されない自由港であることなどが、アメリカに続きシンガポールに工場を設立する決め手となりました。

現在の生産能力は年間1万8,000キロリットルと、1リットルペットボトル換算で1,800万本にものぼります。北米から運ばれた大豆・小麦、オーストラリア産の塩を主な原料に製造されている製品は、しょうゆ、減塩しょうゆ、てりやきソースなど約40種類。シンガポールはもちろん、他のアセアン諸国、中東アジア、オセアニア、南アフリカ、ブラジルなど世界の約40ヵ国に向けて出荷されています。

「中身が同じでも、輸出する国によってラベルが違うため、製造している商品は260品目ほどになります」(キッコーマン・シンガポール社ゼネラルマネージャー林 久順さん)。

中には、東南アジア向けの辛いてりやきソース、オーストラリア向けの甘いBBQソースなど、各国で好まれる味にアレンジしたシンガポール工場独自の製品も。小麦アレルギーの人向けに、小麦の代わりに米を使ったグルテンフリーのしょうゆも作られています。

工場では、蒸した大豆と炒った小麦に種こうじを混ぜる「しょうゆこうじ」作りや、しょうゆこうじに食塩水を加えた「もろみ」の熟成、もろみの圧搾、加熱殺菌といった工程を経てしょうゆを生産しています。「しょうゆ作りでは、こうじ菌などの微生物が活発に働きやすい温度を保つことが非常に重要です。日本ではヒーターで温めるところを、気温の高いシンガポールでは逆にエアコンで冷やさなければならない。温度管理の面でもエネルギーコストの面でも、やはり日本とは違った難しさがありますね」(林さん)

巨大な装置でもろみからしょうゆを圧搾

キッコーマン・シンガポール工場では、日本からの修学旅行や各種団体の視察、シンガポール日本人学校の社会科見学や職業体験プログラムなどの受け入れも行っています。さっそく工場内を案内してもらいました。

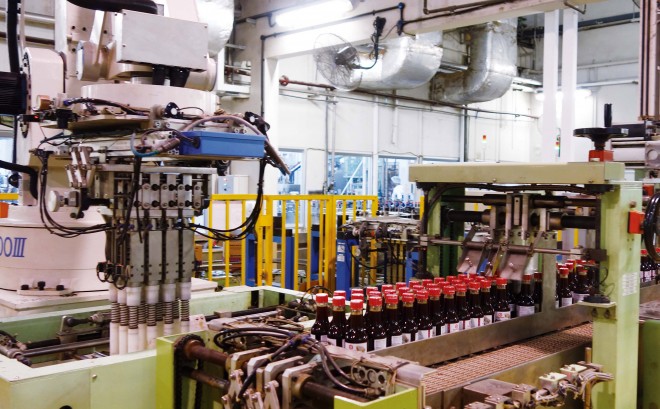

塩水やしょうゆが入った巨大なタンクが立ち並ぶ敷地内を歩くと、蒸した大豆の優しい香りが漂ってきます。厳重に管理された扉を開けると、熟成されたもろみからしょうゆを搾る巨大な装置が。袋状に折りたたまれた長い布の中に、熟成したもろみを流し込み、膨らんだ布を蛇腹に折って重ねていきます。その高さは約6メートル。このように自らの重さでしょうゆが自然に搾られた後、さらに機械で圧力を加えてしょうゆを搾り切ります。「ここは夜間もスタッフが常駐して工程を管理しています」と林さん。ペットボトルやガラス瓶に充填された商品が次々と流れてくる現場では、キャップ部分を被う透明なフィルムに異常がないかどうか、目視での確認が行われていました。そのほか、原料からしょうゆこうじ、もろみ、生しょうゆ、加熱後のしょうゆまで、全段階のサンプルで味・香りをチェックするなど、機械によって自動化された工程でも、やはり人の目や舌でのチェックは欠かせないのだそうです。

広大な倉庫内には箱詰めされた商品が所狭しと並び、さまざまな言語のラベルと発送先が記されたタグがつけられています。シンガポール工場と世界の食卓がつながっていることを実感させられる光景です。

熟成されたもろみを試食すると、発酵した大豆ならではの濃厚なうまみが口の中に広がりました。日本人にとって味も香りもなじみ深いしょうゆが世界で愛される味となった今、キッコーマン・シンガポール工場の果たす役割はますます大きなものになりそうです。